Le plein emploi, un idéal ? Pas toujours. Descendre sous un certain seuil peut raviver l’inflation et déséquilibrer le système. Les économistes appellent cela le NAIRU : le taux de chômage minimum compatible avec la stabilité des prix. Trop faible, il crée des tensions salariales ; trop élevé, il étouffe la croissance. Ce fil ténu relie toutes les stratégies économiques : l’équilibre plus que la performance brute.

Le chômage, entre risque social et soupape économique

Un retour dans les années 1930 rappelle le danger inverse : 25 % de chômeurs aux États-Unis ont plongé l’économie dans la dépression. Plus récemment, la Grèce et l’Espagne ont connu l’implosion de leur marché du travail, avec plus de 50 % des jeunes sans emploi après la crise de 2008. Ce n’est pas qu’une statistique : c’est une génération mise sur pause.

Déjà au XIXᵉ siècle, Marx décrivait cette « armée de réserve » de travailleurs comme une pression constante sur les salaires. Plus de demande d’emploi que d’offres, et les salaires stagnent. Keynes proposait une solution concrète : créer des emplois publics temporaires pour relancer la demande, comme le fit Roosevelt avec le New Deal. Ces jobs ne créaient pas seulement du revenu, mais surtout de la confiance.

En parallèle, Bastiat mettait en garde contre le sophisme de la vitre cassée : détruire pour reconstruire ne crée pas de vraie richesse. Or, Schumpeter répliquait qu’une certaine « destruction créatrice » est nécessaire. L’automobile, Internet ou l’intelligence artificielle ont balayé d’anciens métiers mais ouvert de nouveaux horizons. La clé reste dans la transition, pas dans la nostalgie.

L’efficacité peut coûter cher : quand les progrès accélèrent la demande

Qui n’a jamais pensé qu’une voiture plus économe ferait baisser la consommation de carburant ? En réalité, c’est l’inverse. C’est le paradoxe de Jevons : plus on rend une ressource efficace, plus on la consomme. Même les ampoules LED ou les logements bien isolés incitent à l’usage prolongé. Un autre effet pervers nous guette : le paradoxe de Downs–Thomson. Construire plus de routes fluidifie le trafic… avant de le saturer encore plus.

Les politiques économiques sont souvent confrontées à ces jeux de miroirs. L’effet cobra illustre bien cette idée : récompenser les bonnes intentions produit parfois le contraire. En Inde coloniale, une prime pour chaque cobra tué a conduit les habitants à en élever pour toucher la récompense. Même logique dans les entreprises : une prime « chaleur » peut pousser certains à provoquer des incidents techniques pour la recevoir. L’intention est bonne, le résultat catastrophique.

Le contrôle des prix suit la même logique. Vouloir contenir les coûts de l’essence, du pain ou du logement semble protecteur, mais conduit souvent à des pénuries. L’histoire du Venezuela ou des années 1970 l’a prouvé : des marchés noirs apparaissent aussitôt que l’information économique est distordue.

Concurrence rude ou monopole pesant : le dilemme permanent

L’exemple du marché des télécoms français est parlant. L’arrivée de Free a bousculé tout le secteur, baissant drastiquement les prix. Une belle victoire pour le consommateur ? Oui, mais temporaire. Dans le long terme, cette guerre des prix illustre le paradoxe de Bertrand–Edgeworth : trop de concurrence détruit les marges et freine l’investissement. Moins de marges, moins d’innovation.

À l’inverse, les positions dominantes – Standard Oil hier, AT&T avant sa scission – finissent par étouffer la créativité et renchérir les coûts. Aucun de ces extrêmes ne profite durablement à l’économie. Un équilibre s’impose : prix justes, rentabilité suffisante et innovation soutenue. Le défi politique est là : arbitrer sans étouffer.

Ce dilemme s’étend jusqu’à la gestion des ressources naturelles. L’effondrement de la pêche à la morue de Terre-Neuve dans les années 1990 en est un tragique symbole : 40 000 emplois perdus après la surexploitation collective d’une ressource commune. C’est la fameuse tragédie des communs. Sans règles ni coordination, chacun agit rationnellement, mais le résultat collectif est irrationnel.

Réglementation, lobbies et grands gagnants cachés

Réguler, c’est nécessaire. Mais qui en profite vraiment ? Aux États-Unis, des règles sur la taille des tomates ou les normes du poisson-chat ont parfois servi les intérêts des lobbies agricoles plutôt que la santé publique. C’est ce que les économistes appellent la capture réglementaire : quand une institution finit par défendre ceux qu’elle devait contrôler.

Les grandes entreprises tirent souvent avantage de ces structures. Elles disposent des équipes et des cabinets capables de naviguer dans la complexité réglementaire. Les déductions fiscales comme le FDII profitent rarement aux PME. Même les programmes de subventions, comme ceux qui ont soutenu Tesla ou SpaceX, posent un dilemme. Peu d’entreprises émergent sans ces soutiens, mais trop d’aides concentrent le pouvoir économique dans peu de mains.

Les inégalités : moteur ou frein ?

Les inégalités ne sont pas qu’un enjeu moral. Elles structurent la performance des économies. Le paradoxe de Mandeville le formulait déjà : les vices privés peuvent générer des vertus publiques. Taxer les yachts américains dans les années 1990 a détruit plus d’emplois qu’engendré de recettes. Les riches financent souvent les innovations les plus risquées. Ils décentralisent la décision économique quand ils investissent directement plutôt que par l’État.

Mais l’excès inverse déstabilise la société. De fortes disparités fragilisent la cohésion, la confiance et alimentent la criminalité. Le FMI indique que chaque dollar gagné par les 20 % les plus pauvres stimule davantage la croissance que celui capté par les 20 % les plus riches (Source : FMI). Le geste d’Henry Ford en est une belle démonstration. En doublant les salaires de ses ouvriers, il a créé sa propre clientèle : ses employés pouvaient enfin acheter des voitures Ford. Il n’a pas choisi la charité, mais la stratégie.

Mais attention à l’effet rebond. Quand les ménages modestes épargnent trop par précaution, la consommation s’essouffle. L’argent s’accumule dans l’immobilier ou la spéculation. Le cas de la crise immobilière chinoise illustre cette dérive : la richesse se fige dans des biens improductifs. Le scandale FTX en 2022, avec plus de 10 milliards $ perdus, a rappelé combien les bulles spéculatives peuvent aspirer l’épargne collective sans créer de valeur réelle.

Un équilibre à reconstruire

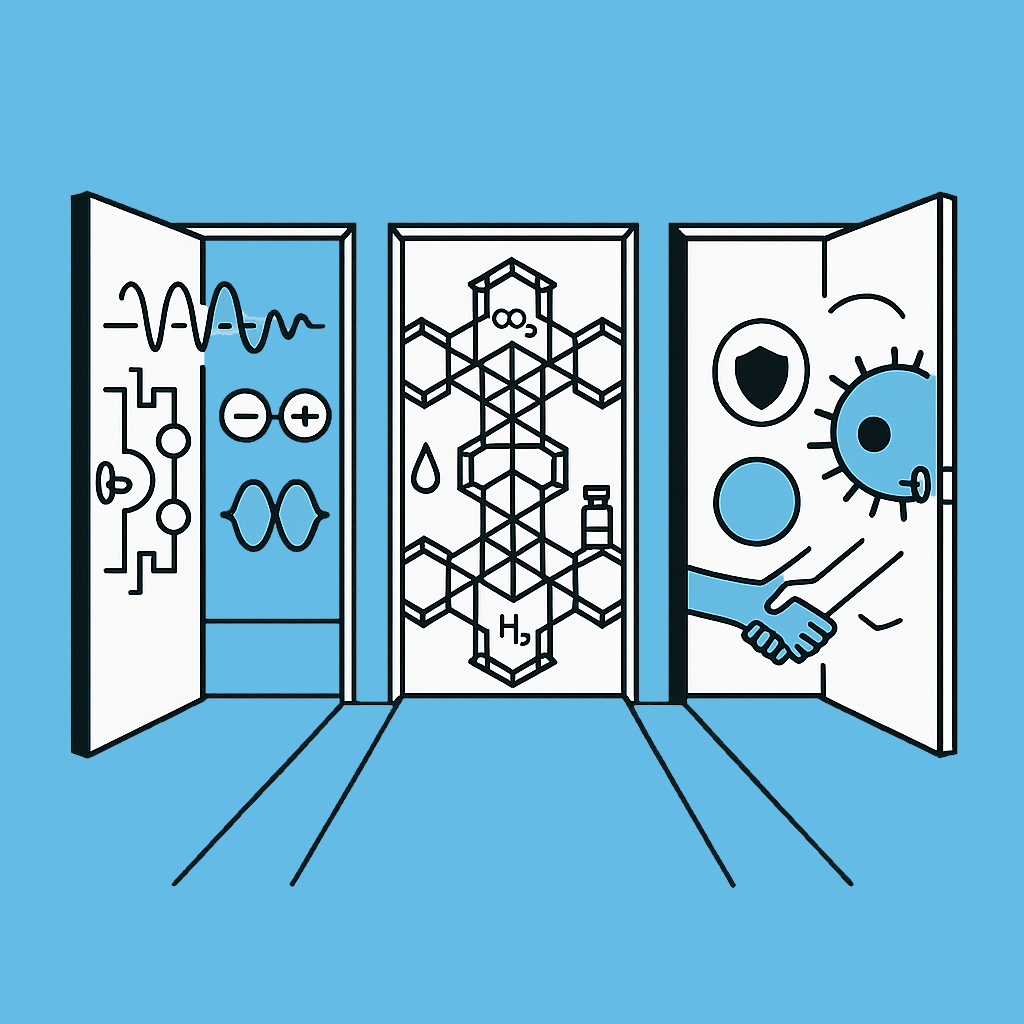

Toutes ces contradictions rappellent une leçon essentielle : chaque politique économique agit comme un ballon de baudruche. Appuyer d’un côté, c’est risquer d’enfler ailleurs. L’économie ne vise pas la perfection, mais la cohérence. Elle repose sur deux piliers :

- La transparence : que l’information circule sans distorsion, pour que les prix intègrent coûts et externalités.

- L’équilibre des pouvoirs : entre capital, travail, État et consommateurs, afin d’éviter toute domination durable.

Quand ces deux piliers tiennent, la confiance s’installe. Et c’est cette confiance, plus que n’importe quel indicateur, qui garantit la prospérité à long terme.

Notre responsabilité collective est de cultiver ces équilibres. Pas pour moraliser l’économie, mais pour la rendre humaine, lisible et durable. C’est le seul chemin viable entre croissance aveugle et immobilisme défensif.

En savoir plus sur Tixup.com

Subscribe to get the latest posts sent to your email.