Un port grouillant de Hong Kong. Des cargos venus du monde entier. Des étals remplis de produits venus d’ailleurs. Voici une image simple, mais percutante : celle d’un territoire sans barrières douanières qui a multiplié par dix sa population et quadruplé son revenu par habitant après 1945. Cette scène résume en partie la foi de Milton Friedman dans la puissance du libre-échange. Mais derrière cette vision optimiste se cache un débat profond qui traverse toute l’histoire économique moderne : faut-il laisser faire le marché ou bien diriger l’économie par la main de l’État ?

Deux camps, deux visions du monde

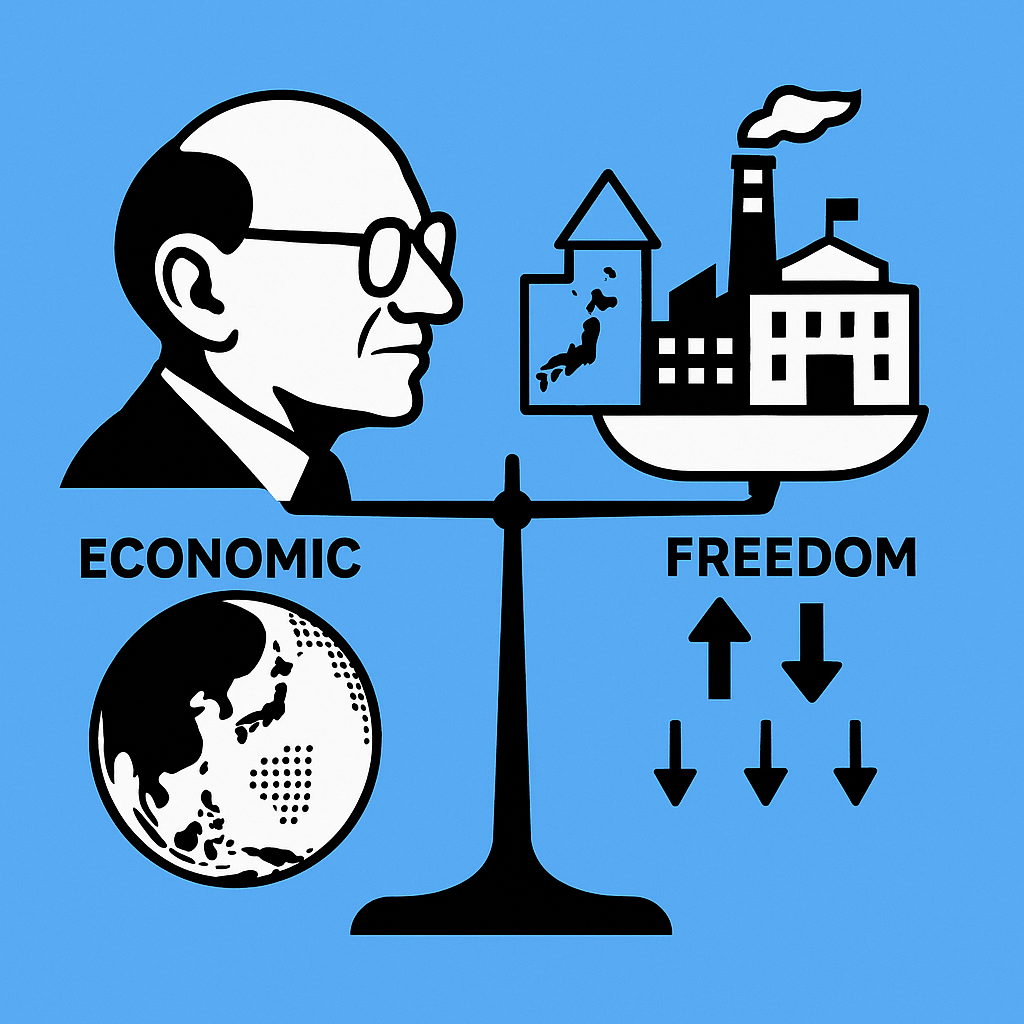

Milton Friedman, économiste américain célèbre, incarne la ligne pure du libéralisme. Il défend un État réduit à ses fonctions régaliennes : sécurité, justice, et garantie des règles du jeu. Face à lui, plusieurs économistes britanniques plaident pour un État stratège, capable de guider le développement économique et de corriger les déséquilibres du marché.

Leur désaccord ne porte pas seulement sur les chiffres, mais sur la conception même du progrès. Pour Friedman, la concurrence et l’ouverture conduisent à la croissance et à l’innovation. Pour ses contradicteurs, le marché seul produit aussi des crises, des inégalités et une fragmentation sociale qu’il faut corriger par la politique publique.

Quand l’État fait la différence

Regardons les exemples qu’ils évoquent. Les défenseurs de l’intervention publique citent le Japon, l’Allemagne, la France ou la Suède. Ces pays ont bâti leur puissance industrielle grâce à des politiques ciblées : subventions, crédits, protection temporaire de secteurs clés comme la sidérurgie, l’électronique ou l’ingénierie. Ces politiques ont accompagné des transitions structurelles rapides (Source : Banque mondiale).

Le Japon d’après-guerre, par exemple, n’a pas simplement profité du commerce mondial. L’État a activement planifié la montée en gamme de ses filières et soutenu des entreprises stratégiques. Même chose pour l’Allemagne, où la politique industrielle a structuré le Mittelstand et permis la domination des machines-outils.

À l’inverse, Friedman rappelle que le Japon entre 1867 et 1897 pratiquait un libre-échange quasi total, sous l’effet de pressions extérieures. Cette période, dit-il, a vu la baisse des prix et une diversification rapide de la production. Il en tire une leçon simple : c’est l’ouverture, non la protection, qui stimule la productivité (Source : Oxford Economic History Review).

Libre-échange : moteur ou frein du progrès ?

Friedman aime parler d’exemples concrets. Pour lui, importer n’appauvrit pas. Cela permet d’obtenir des biens meilleurs marché, d’économiser du travail national, et d’allouer les ressources aux secteurs compétitifs. Hong Kong, encore lui, reste son modèle : un territoire sans droits de douane, sans subventions, et pourtant devenu un pôle financier mondial.

Ses adversaires voient les choses autrement. Ils rappellent que la prospérité britannique du XIXᵉ siècle n’a pas été spontanée. Derrière la Révolution industrielle, on trouve aussi des réformes sociales arrachées de haute lutte : limitation du temps de travail, éducation obligatoire, hygiène publique. Autrement dit, le progrès économique sans justice sociale n’est qu’une moitié d’histoire.

Ces économistes réformistes soulignent que la productivité seule ne suffit pas. Une économie peut croître tout en laissant une partie de la population sur le bord du chemin. Loin de contredire la croissance, les politiques redistributives l’ancrent dans la durée en soutenant la consommation intérieure et la cohésion sociale.

Marché libre, mais pas sauvage

Milton Friedman ne nie pas la nécessité d’un État. Il accepte son rôle de garant des institutions, de la sécurité, et des biens publics. Mais il rejette toute planification sectorielle. Selon lui, l’État ne peut pas choisir les vainqueurs. L’histoire des économies planifiées, comme l’URSS ou la Chine maoïste, lui sert d’exemple : centralisation massive, manque d’innovation, stagnation.

Friedman cite aussi l’exemple américain. Il soutient qu’entre 1800 et 1900, les salaires réels britanniques et américains ont augmenté régulièrement, tout comme la santé publique. La forte immigration vers ces pays prouve, selon lui, que leurs modèles étaient attractifs.

Ses contradicteurs lui opposent la pauvreté urbaine de la même période, les bidonvilles, les crises sociales. Ils rappellent que la misère des villes ne s’est pas réduite d’elle-même. Il a fallu des lois sociales, des syndicats, des mouvements collectifs. Pour eux, la main invisible n’a jamais suffi à corriger les excès du capitalisme.

Leçons pour aujourd’hui

Pourquoi ce débat nous parle encore ? Parce que nos économies vivent les mêmes tensions. D’un côté, la mondialisation et la concurrence rappellent les bénéfices du libre-échange. De l’autre, la transition écologique, la souveraineté industrielle et les inégalités imposent un retour de l’État stratège.

- Le libre-échange favorise la diffusion rapide des technologies et la baisse des prix. Mais il met sous pression les secteurs fragiles.

- L’action publique protège, oriente et investit là où le marché n’irait pas seul : formation, énergie renouvelable, recherche fondamentale.

- Le bon équilibre consiste à garder la logique concurrentielle tout en maîtrisant les déséquilibres structurels.

Un exemple récent : la Corée du Sud. Dans les années 1960, ce pays a combiné ouverture commerciale et planification industrielle. L’État a ciblé quelques industries exportatrices (automobile, électronique) tout en passant des accords commerciaux massifs. Résultat : une croissance soutenue et une intégration mondiale réussie (Source : FMI).

Entre dogme et pragmatisme

Milton Friedman a souvent été accusé de traiter le marché comme une religion. Il répondait que la liberté économique reste la condition de la liberté politique. Dans sa vision, chaque intervention crée des dépendances, et chaque subvention entretient des rentes. Ses adversaires considèrent cette approche trop abstraite, car les sociétés réelles ont besoin d’adaptation et de protection.

En définitive, le débat n’oppose pas deux absolus. Il invite à réfléchir à la proportion. Trop d’intervention et l’innovation s’étouffe. Trop peu et les fractures sociales se creusent. L’histoire économique regorge d’exemples d’échecs liés aux deux extrêmes : protectionnisme excessif ou dérégulation aveugle.

Pour nous, chercheurs, étudiants ou simples curieux du monde économique, cet échange rappelle un principe clé : il n’existe pas de recette unique. Le succès dépend du contexte, des institutions, et de la capacité à ajuster le cap en fonction du réel.

À retenir

- Le marché crée la richesse mais ne garantit pas sa répartition.

- L’État peut orienter et amortir, mais au risque de l’inertie.

- L’histoire montre que la complémentarité vaut mieux que l’opposition.

En somme, le débat entre Friedman et ses contradicteurs nous enseigne qu’il faut penser l’économie comme un écosystème. Un équilibre mouvant entre liberté et régulation. Entre la main invisible et la main de l’État. Trouver ce point d’équilibre, voilà la tâche qui attend chaque génération d’économistes et de décideurs. Et c’est ce qui rend l’histoire économique si vivante, si utile, si actuelle.

En savoir plus sur Tixup.com

Subscribe to get the latest posts sent to your email.