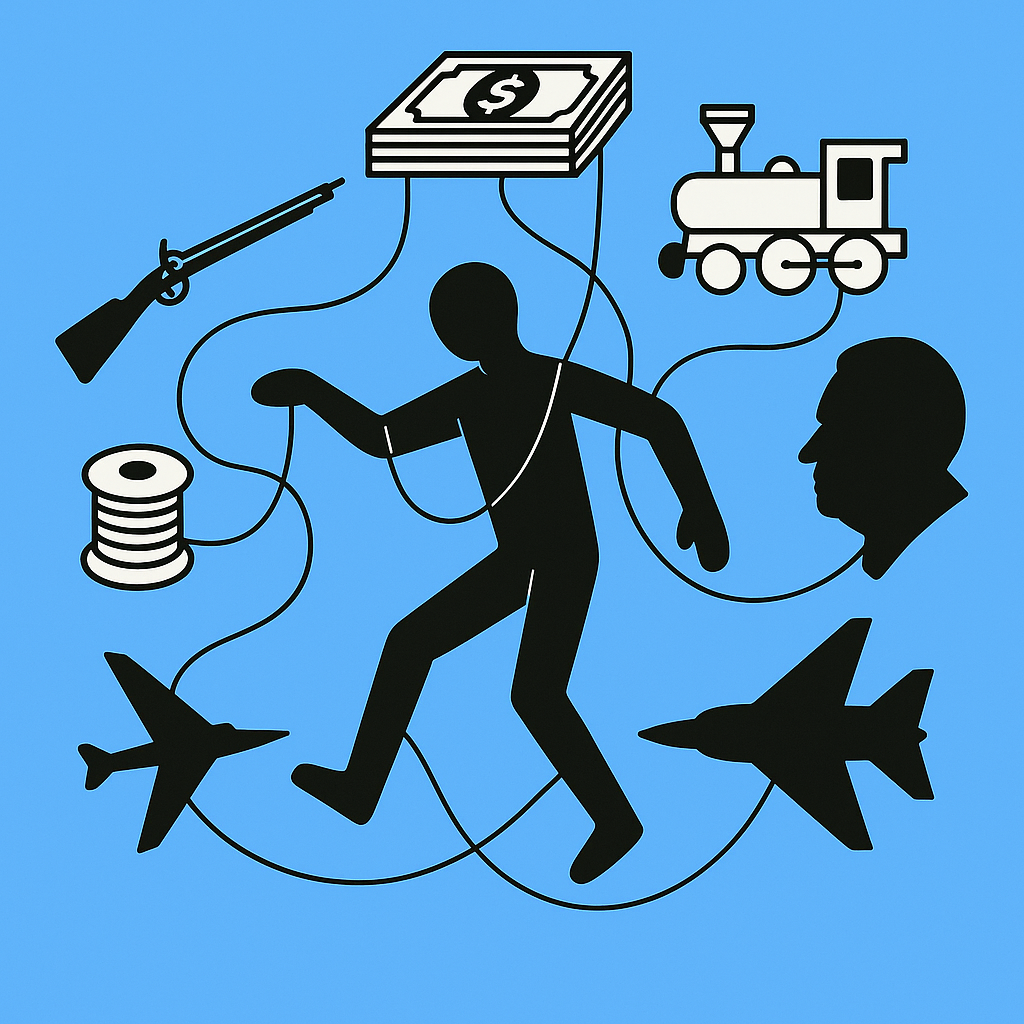

Un cambriolage, un fonds secret, un empire qui s’effondre. Ces trois images résument la logique d’un siècle d’histoire politique dominée par l’économie. De Nixon à Gorbatchev, de la guerre de Sécession à la guerre froide, l’argent agit comme un moteur invisible du pouvoir. Suivre les flux financiers, c’est comprendre les décisions, les guerres et même les idéaux.

Watergate : la politique à crédit

En 1972, le scandale du Watergate éclate. Officiellement, il s’agit d’un cambriolage politique mal ficelé. En réalité, tout part d’une obsession : le secret autour de l’argent de Richard Nixon. Dès les années 1950, des fonds occultes financent sa carrière. En 1952, un fonds secret soutient son train de vie. En 1957, son frère obtient un prêt de 25 000 dollars du milliardaire Howard Hughes, une faveur suivie d’avantages pour la compagnie Trans World Airlines. Dix ans plus tard, 100 000 dollars supplémentaires transitent via l’intermédiaire Bebe Rebozo, enrichissant directement Nixon (Source : Archives présidentielles américaines).

Pourquoi ces manœuvres ? Pour préserver une image d’homme intègre, tout en s’assurant des ressources. Cette dualité illustre une tension bien connue : en politique, l’éthique coûte cher. L’argent devient à la fois bouclier et poison. C’est cette peur de l’exposition qui pousse au cambriolage du quartier général démocrate du Watergate. Nixon redoute que Lawrence O’Brien révèle ses « affaires de Floride ». Pour acheter le silence des cambrioleurs, 400 000 dollars (soit 2,5 millions actuels) de pots-de-vin circulent. La logique financière déborde la légalité. Nixon se voit en victime d’un système cynique, mais l’argent l’a piégé.

Ce drame personnel a une morale universelle : quand la politique s’endette moralement, l’économie reprend la main.

La guerre de Sécession : économie avant idéologie

Si l’on remonte un siècle plus tôt, la guerre de Sécession obéit à la même matrice économique. Le mythe américain parle de liberté et de courage sudiste. En réalité, la cause du Sud défend un ordre économique fondé sur l’esclavage. En 1860, le coton représente la première exportation des États-Unis et enrichit la région au-delà de la plupart des économies européennes (Source : U.S. Census, 1860). Un tiers des familles blanches possèdent des esclaves et beaucoup d’autres rêvent d’en acquérir.

Le racisme n’est pas qu’un préjugé : il devient une structure économique. L’homme noir incarne une « force de travail » gratuite. L’égalité menacerait la profitabilité. La guerre se déclare pour protéger cette rentabilité. Et après la défaite ? Le système se transforme, pas la logique économique. La ségrégation institue des salaires plus bas et un accès restreint à la propriété pour les Afro-Américains. Le capitalisme américain conserve ainsi sa base de main-d’œuvre sous-payée.

Un exemple concret : dans les industries textiles du Sud en 1900, un ouvrier noir gagne en moyenne deux tiers du salaire d’un ouvrier blanc (Source : Bureau of Labor Statistics). L’économie impose sa hiérarchie, même après la guerre.

La conquête de l’Ouest : subventions et monopoles

Changement de décor. Même énergie. Même logique. En 1862, le gouvernement américain signe la Pacific Railway Act. Objectif : relier l’Est à l’Ouest. L’État offre aux compagnies privées plus de 180 millions d’acres de terres, soit l’équivalent du Texas. Ce cadeau public déclenche une des plus grandes concentrations de richesse du XIXe siècle.

Le chantier attire des milliers de travailleurs, notamment chinois, exploités dans des conditions extrêmes. Lors de l’inauguration en 1869, la ligne transcontinentale symbolise la conquête. Mais dans les coulisses, c’est un festival de pots-de-vin. Le scandale Crédit Mobilier dévoile des surcoûts de 100 %, des contrats truqués, des dividendes gonflés et des politiciens influencés jusqu’au vice-président (Source : Enquêtes du Sénat américain).

Les barons du rail – Leland Stanford, Collis Huntington et leurs associés – investissent quelques milliers de dollars et engrangent l’équivalent de vingt milliards actuels. Le chemin de fer devient la matrice du capitalisme américain : un système de conglomérats protégés par l’État, financés par l’impôt et rémunérés par des monopoles. On invente ici la notion même de « trop grand pour tomber ».

Le temps standard, imposé pour coordonner les trains, illustre l’impact économique : il structure la société entière sur une logique industrielle. L’heure devient une mesure économique avant d’être sociale.

La guerre froide : la puissance par la dépense

Avançons d’un siècle. La logique reste implacable : le pouvoir suit la dépense. Dans les années 1950, la défense absorbe plus de la moitié du budget fédéral américain. Cette militarisation de l’économie devient le principal levier d’influence mondiale (Source : Congressional Budget Office).

Sous Ronald Reagan, la course s’intensifie. L’administration investit des centaines de milliards dans l’Initiative de défense stratégique, surnommée « Star Wars ». Un bombardier furtif B‑2 coûte à lui seul près de 2 milliards de dollars. L’objectif : pousser l’Union soviétique à la faillite par la compétition technologique. Et ça marche.

À Moscou, 20 % du PIB part dans l’armée, largement financée par les exportations de pétrole. Quand les prix du baril s’effondrent en 1986, les caisses se vident. Guerre d’Afghanistan, bureaucratie inefficace, retard dans la micro‑informatique : la structure économique soviétique se fissure. Gorbatchev tente la transparence (la glasnost), mais la liberté d’expression libère surtout la contestation.

La chute du mur de Berlin ne doit rien au hasard. Elle résulte d’une privatisation symbolique : le rêve de consommation remplace l’idéologie. Les citoyens de l’Est veulent ce qu’ils voient à l’Ouest. La phrase « greed is good », issue de la culture financière américaine, devient une aspiration collective.

Quand Reagan et Gorbatchev monétisent leur réconciliation lors d’un gala Forbes rémunéré 2 millions chacun, le capital clôture la guerre des idéaux. L’économie a gagné.

Une constante : le pouvoir de l’argent

De la plantation à la Maison-Blanche, de l’usine au Kremlin, une cohérence s’impose : les valeurs politiques se moulent sur les intérêts économiques. Ce constat ne réduit pas l’histoire à la cupidité, il en rappelle la mécanique. Pour comprendre une décision, suivez les flux. Pour comprendre un empire, observez sa chaîne de profit.

Les archives présidentielles, les enquêtes du Sénat, les travaux d’historiens confirment la même ligne : les idéaux changent, les circuits de l’argent restent.

Suivre l’argent, c’est comprendre le pouvoir.

Voilà la leçon modeste mais essentielle que l’histoire économique nous offre. À nous d’en tirer les conséquences : contrôler les flux, éclairer les circuits, et ne jamais croire qu’un discours politique peut s’émanciper totalement de sa base matérielle. Le capital construit les empires, les fait prospérer… puis les renverse.